地平线IPO后,8个月就再次融资,是豪赌?还是胜券在握?

6月12日,地平线宣布以先旧后新方式配股融资47亿港元,这一消息犹如一颗石子投入平静湖面,在资本市场激起千层浪——这距离其 2024年10月 IPO 募资 60.87 亿港元仅仅过去不到 8 个月,如此短时间内的密集融资,不禁让人心生疑问:地平线为何如此急切地需要资金?这是否显示了其巨大的资金压力?

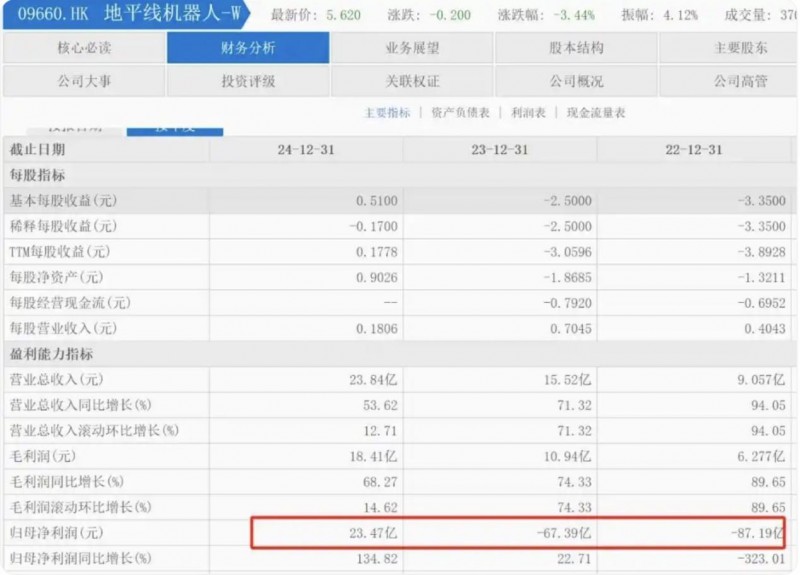

回顾地平线过往财务数据,亏损成为其发展历程中的一道阴影。自 2021 年以来,地平线已连续亏损 4 年,累计亏损额高达 63.1 亿元。2024 年年报显示,公司实现营收 23.84 亿元,毛利润 18.41 亿元,然而经营亏损却高达 21.44 亿元,经调整净亏损 16.81 亿元,较上年同期扩大 2.8% 。

导致亏损的因素是多方面的。前期研发摊销成本巨大,智能驾驶领域技术更新迭代快,为保持技术领先,地平线不得不持续投入大量资源用于研发。规模效应尚未充分释放,虽然出货量在增长,但还未达到足以大幅降低单位成本的阶段。与大众合资公司酷睿程的权益法核算损失也对财务状况产生了负面影响。2024 年,地平线的经营亏损吞噬了 21.44 亿元现金,加上 31.56 亿元的研发投入,公司实际上处于严重失血状态。如此情形下,再次融资似乎成为维持公司运转与发展的必然选择。

地平线创始人、CEO 余凯曾表示,2025 年公司预计研发投入约 40 亿元。从过往数据来看,研发投入一直是地平线成本支出的大头,且呈逐年上升趋势。2021 - 2024 年,研发支出分别为 11.44 亿元、18.80 亿元、23.66 亿元、31.56 亿元,占对应年度收入的比例分别为 245.0%、207.6%、152.5%、132.4% 。

2024 年,地平线投入了31.56亿元用于研发,这一数字超过了全年营收的132%,意味着每赚取1元的收入,就要烧掉1.32元的研发费用。如此高额的研发投入,却未能转化为相应的利润,经营亏损达到21.44亿元,且同比扩大了5.6%。

这种增收不增利的财务结构,无疑暴露出地平线在业务定位上的尴尬处境。一方面,它试图凭借芯片硬件在产业链中占据一席之地,另一方面,又难以抵挡软件授权带来的快钱诱惑,陷入了一种左右摇摆的困境,难以在芯片硬件领域形成强大的核心竞争力。

此外技术层面上,地平线研发投入呈现“重软轻硬”的畸形结构也广被诟病。2024年31.56亿研发费用中62%流向算法团队,底层芯片架构突破几乎停滞。

尽管征程6芯片宣称560TOPS算力,但实际工程化落地中,其能效比和复杂场景下的算力调度效率远逊于英伟达Orin芯片,这种“纸面算力”与“真实性能”的割裂,直接导致车企在量产验证阶段频繁遭遇算力浪费、功耗超标等算法问题。

地平线不断加快新产品的推出节奏,2025 年 4 月 18 日晚,地平线在年度产品发布会上正式推出 L2 城区辅助驾驶系统 —— 地平线 HSD。构建这样一套体验 “类人”、用户 “信任” 的城区辅助驾驶方案,需要大量的人力、物力投入到算法优化、软件迭代、硬件适配等多个环节。持续的研发投入构筑了技术的护城河,但也在短期内给公司资金链带来沉重负担。机构测算此次 47 亿港元融资仅可延长资金链约 1.5 年,这意味着如果研发投入不能在未来转化为足够的收益,地平线的资金压力将如影随形。

根据地平线的风险图谱,客户集中度过高问题尤为突出。

大众作为重要客户,若其在华销量持续下滑(2025Q1 纯电车型销量跌 36.8%),合资公司订单可能萎缩,这将影响地平线 30% 以上营收 。主机厂自研芯片趋势加剧,蔚来、小鹏、比亚迪等已布局,第三方供应商的市场空间被挤压,地平线面临客户流失风险。

在行业竞争方面,国外英伟达 Orin 占据高阶市场 39.8% 份额,下一代 Thor 芯片性能领先;特斯拉 FSD 入华加剧竞争;国内华为智驾份额一年内从 1.9% 升至 9.5%,技术迭代迅猛。为在激烈竞争中突围,地平线需要投入更多资金用于市场拓展、客户关系维护以及产品差异化研发。这无疑进一步加重了资金压力,使得地平线不得不频繁从资本市场获取资金支持。

地平线并不满足于仅在汽车智能驾驶领域发展,机器人等新领域也成为其布局方向。然而,新领域研发投入周期长,短期内难贡献业绩,反倒可能加剧财务负担。以机器人业务为例,从底层算法开发、硬件适配到场景应用测试,每个环节都需要大量资金投入。在没有稳定收入来源支撑的情况下,新业务拓展对资金的渴望使得地平线的资金压力愈发凸显。

地平线 8 个月内再次融资,背后确实反映出其巨大的资金压力。持续亏损、高昂的研发投入、不稳定的客户结构与激烈的市场竞争,以及新业务拓展的资金需求,共同构成了地平线资金压力的来源。对于地平线而言,如何将此次融资转化为可持续竞争力,实现从 “烧钱求生” 到 “自我造血” 的转变,将决定其在智能驾驶赛道上的最终命运。

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

猜你喜欢